Autant d’épisodes qui annoncent et éclairent son dernier ouvrage sur la vie de trois femmes, d’époques différentes, dont toute l’existence se concentre sur un absolu d’intériorité. Trois histoires au féminin spirituel. Ainsi la mystique Jeanne Guyon qui, selon un de ses confesseurs de ce XVIIème finissant, « cherchait au-dehors ce qu’elle avait au-dedans ». Elle entama sur ces paroles prophétiques une authentique conversion qui la conduisit, non sans les – inévitables – détours chaotiques et chemins semés d’embûches, sur les voies d’une « vie parfaite ». Vient ensuite celle toute « droite du garçon » qu’une mère exigeante recommanda un jour à sa fille. Le destin tragique de l’écrivain Simone Weil était tracé. D’une rigueur aussi implacable qu’avait pu l’être pour elle l’injonction maternelle, elle s’imposa de ne jamais s’écarter d’un sentier étroit et coincé entre « les deux clefs du vide et du rien », espérant y trouver comme l’énonçait déjà Sophocle l’essence même de la condition humaine. Elle fit sienne la conséquence du retrait divin, le fameux « Tsim Tsoum » des kabbalistes juifs qui laisse l’homme à la fois libre et prisonnier d’un incommensurable néant. Elle se réfugia dans la pensée et les livres, battue d’avance dans un combat physique contre la barbarie du XXème siècle qu’elle aurait voulu livrer mais que le destin lui refusa. La trilogie se termine par l’évocation de la vie d’Etty Hillesum, contemporaine de Simone Weil et déportée à Auschwitz en 1943. Contemporaine et alliée dans cette communauté de destin. Mais avec cette différence qu’elle se jeta dans le « foyer de la souffrance humaine » de Westerbork, un des deux camps de transit des Pays-Bas d’où les Juifs étaient envoyés en Allemagne et en Pologne. Cernée par l’effroyable, au cœur de l’insoutenable, elle parvint néanmoins à cet « immense silence » qui ne cessa de « croître en elle » au point de transformer « les épreuves en beauté ». Résignation totale qui devient un dépassement, une issue pour échapper à l’inéluctable.

Cette abolition du moi, cette « omission fondamentale de soi-même » ouvrent à ces êtres un passage en eux-mêmes vers un autre monde, scénario déjà reconnu par St Augustin. Ce père de l’Eglise pratiqua lui aussi l’« Anabase ». Expression empruntée à Xénophon à propos de la retraite des Dix mille, ultime chapitre de la dynastie Achéménide dans la Perse du Vème siècle d’avant notre ère. « Et nous montions encore au-dedans de nous-mêmes…Et nous parvînmes jusqu’à nos âmes…Nous y avons touché un moment dans un élan total du cœur…», autant d’étapes de cette « expédition dans l’intérieur » vécue à Ostie par le futur Evêque d’Hippone en compagnie de sa mère Monique. Mais la psychanalyste, on la comprend, s’en tient au chiffre trois, signature du succès pour un autre de ses écrits sur l’intelligence de la perversion et consacré à Gide, Genet et Mishima. Présence tierce comme dans le cabinet de l’analyste. « S’il y a trois, s’il y a tiers », assurait le philosophe Emmanuel Levinas, « alors il y a possibilité de justice ».

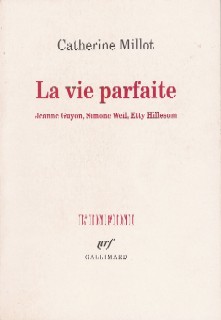

Catherine Millot, « La vie parfaite, Jeanne Guyon, Simone Weil, Etty Hillesum », Coll. « L’infini », Gallimard, 2006, 260 p., 17, 50 Euros.

Jlvannier@free.fr 06 16 52 55 20